第3章:人はどんな時に自発的に動き出すのか?|3つの力を理解する|「自律型人材」の科学的基盤

あなたのチームで、こんな光景を目にしたことはありませんか?

ある管理職は「このプロジェクトの社会的意義」を熱く語りかける。別の管理職は「達成者には特別ボーナス」と報酬を提示する。さらに別の管理職は「詳細な行動計画」を丁寧に説明する。

しかし、どのアプローチでも、部下の反応は薄く、チームのエネルギーは上がらない。優秀な管理職が、どんな方法を試しても、状況は変わらない。

「どうしたら、みんなのやる気が高まるのだろう?」

この疑問に科学的な答えを提供してくれるのが、前章で紹介した自己決定理論なのです。

デシとライアンが1985年に発表したこの理論は、30年以上の研究を通じて発展してきました。特に重要な発見は、内発的動機づけ(自分の興味や価値観に基づく動機)が、外発的動機づけ(報酬や罰則など外部要因による動機)よりも、人の力を効果的に引き出すということでした。

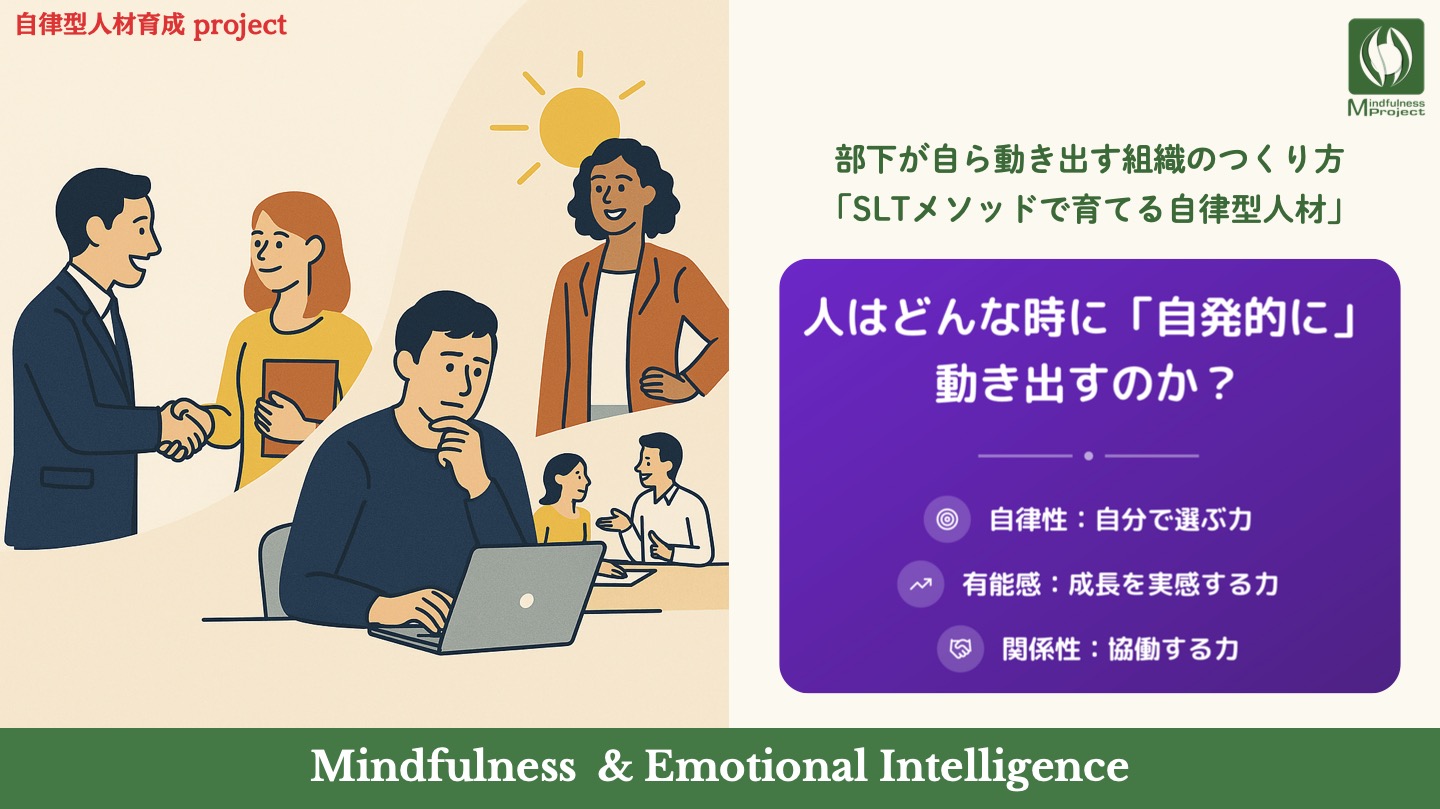

人が自然とやる気になる3つの力

自己決定理論では、「自律性・有能感・関係性──この3つが満たされると、人は自然と自発的に動き出す」とされています。では、この3つは具体的にどういう意味なのでしょうか?なぜこの3つが人を動かす力を持つのでしょうか?

詳しく見ていく前に、押さえておきたいことがあります。学術的には「基本的心理的欲求」と呼ばれるこの3つを、私たちは『3つの力』として捉えます:

- 自律性 → 自分で選ぶ力

- 有能感 → 成長を実感する力

- 関係性 → 協働する力

では、それぞれの力を詳しく見ていきましょう。

自律性(Autonomy):「自分で選ぶ力」

自律性とは、自分で選ぶ力です。言い換えれば、「自分で選んでいる」という感覚を持つことでもあります。これは「自由に好きなことをする」という意味ではありません。同じ仕事でも、「やらされている」と感じるか「自分で選んでやっている」と感じるかで、モチベーションは劇的に変わります。

そしてこの「選んでる感」を生むカギは、「何をするか」ではなく、「なぜそれをするのか」を自分なりに意味づけることなのです。

たとえルールや制約があっても、目的や意味を理解して行動すれば、仕事の意義を見出し自分らしさを発揮することができます。

例:同じ月次レポート作成という業務でも、「義務だからやる」と捉えるのか、「チームをより良くする機会だから取り組む」と捉えるのかで、「やらされ感」か「選んでる感」かが決まり、主体的に仕事に取り組むようになります。

有能感(Competence):「成長を実感する力」

有能感とは、成長を実感する力です。言い換えれば、「自分はできる、成長している」という感覚を持つことでもあります。これは「他者より優れている」という意味ではなく、「自分なりの成長・貢献を実感すること」です。

昨日の自分と比較して成長を実感すること、完璧でなくても少しでも改善できたことを認めること、外からの評価に依存せず自分で「手応え」を感じること──これらが有能感を育みます。

例:「昨日より5分早く資料を完成させた」「苦手な人に自分から声をかけられた」「会議で一言でも自分の意見を言えた」といった小さな変化。これらすべてが、有能感を育む「実感の種」なのです。

関係性(Relatedness):「協働する力」

関係性とは、協働する力です。言い換えれば、「つながりと信頼を感じる」という感覚を持つことでもあります。人は社会的な存在です。どんなに能力が高くても、職場で孤立していては本来の力を発揮できません。

相互尊重に基づいて建設的な議論ができ、個人の自立と協働を両立させる関係を指します。どんなに能力が高くても、職場で孤立していては本来の力を発揮できません。

例:同じチーム会議でも、「失敗したら責められる」と感じる環境と、「率直に意見を言っても受け止めてもらえる」と感じる環境では、部下の発言や提案の質が全く変わってきます。関係性が出来上がっているチームでは、困ったときに素直に「助けてください」と言え、成功体験を皆で喜び合える雰囲気が自然と生まれるのです。

なぜ3つのバランスが重要なのか

自己決定理論で最も重要なポイントは、この3つの力が相互に補完し合うことで、持続的な内発的動機が生まれるということです。バランスよく調和していくことが必要です。どれか一つだけが高くても、真の自律型人材(SLT)は育ちません。

3つの力を個別に育むことの限界

| 要素 | 個別に育てることの限界 | 調和の必要性 |

|---|---|---|

| 自律性のみ | 自己中心的になりがち | 他者への配慮と貢献 |

| 有能感のみ | 傲慢になる危険性 | 謙虚さと目的意識 |

| 関係性のみ | 依存的になりやすい | 主体的判断と成長実感 |

例えば、自律性だけが高い人は「自分のやり方が一番」と考えがちで、チームワークを軽視する傾向があります。有能感だけが高い人は、自分の成功に酔いしれて「学習を止めてしまう」危険性があります。関係性だけを重視する人は、「周囲に依存し」、自分で判断する力が育たない可能性があります。

しかし、3つの力すべてがバランス良く調和することで、はじめて真の自律型人材(SLT)が育ちます。

自律性 × 有能感 × 関係性 = 真の自律型人材(SLT)

- 仕事に自分なりの意義を見出し(自律性)

- 成長と貢献を実感し(有能感)

- つながりと信頼を感じながら協働する(関係性)

このような人材が、変化の激しいVUCA時代に求められる「自ら考え、学び続け、協働できる人材」なのです。

実践への道筋:マインドフルネスという選択肢

では、どうすれば3つの力をバランスよく育むことができるのでしょうか?

その答えの一つが、マインドフルネスという実践方法です。

マインドフルネスとは何か

2000年代以降、心理学の研究で注目されているマインドフルネスは、「今この瞬間に注意を向け、評価せずに観察する」心の姿勢を指します。

例:部下から突然「相談があります」と言われた時。マインドフルでない状態では、「また問題か」「忙しいのに」と瞬時に判断してしまいます。しかしマインドフルな状態では、そうした自分の反応に気づき、一旦脇に置いて、部下の言葉をありのまま受け止めることができます。

「今この瞬間」に意識を向けることで、過去の後悔や未来の不安から解放され、目の前の現実をありのままに受け止める。「良い・悪い」といった判断から一歩引いて、物事の本質に気づく。これがマインドフルネスの特徴です。

なぜマインドフルネスが自己決定理論と結びつくのか

マインドフルネスの「今ここへの気づき」は、3つの力を育む土台となるのです。

- 自律性への効果:自分の思考や感情に気づくことで、無意識の反応ではなく、意識的な選択ができるようになる

- 有能感への効果:小さな成功や成長に気づきやすくなり、「昨日よりできるようになった」という実感が深まる

- 関係性への効果:相手を評価せずにありのままに聴くことで、深い信頼関係が生まれる

科学的な裏付け

この関係は、単なる理論ではありません。実際の研究で実証されています。

Donald et al. (2020)の大規模メタ分析では、マインドフルネスの実践が自律的な動機づけを高めることが示されています。さらにRyan et al. (2021)の理論統合研究では、マインドフルネスと自己決定理論が相互に補完し合う関係にあることが明らかになっています。

つまり、マインドフルネスは、自律性・有能感・関係性という3つの力を育む有効な実践方法なのです。

次章からは

3つの力──自律性・有能感・関係性──を理解したあなたに、具体的な実践方法をお伝えしていきます。第3章で見たように、3つの力は相互に補完し合うことで、はじめて真の自律型人材(SLT)を育てます。個別の改善ではなく、統合的なアプローチが必要になります。

そこで、第4章ではまず、マインドフルネスを活用して3つの力を統合的に育む「SLTメソッド」をご紹介します。

- S – Set your direction(方向性を定める)

- L – Look back at your growth(成長を振り返る)

- T – Team up with respect(尊重を持って協働する)

この3つのステップが、どのように自律性・有能感・関係性を統合的に育むのか。そして、日常でどう実践するのか。全体像を掴んでいただきます。その上で、第5-7章では、各ステップを深掘りします。理論と実践の両面から、あなたの職場で活用できる具体的な方法を詳しく解説していきます。

真の変革は、外からの力ではなく、内からの力によって起こります。自己決定理論が示す3つの力は、時代や文化を超えて人間に共通するものです。そして、その力を育む実践的な方法──SLTメソッド──が、次章から明らかになります。